リーンキャンバスで読み解く「注文を間違える料理店」〜あなたの起業アイデアに活かせる社会性×ユーモアのビジネスモデル〜

第1章:なぜ「リーンキャンバス」で学ぶのか?

起業を考え始めたとき、あなたはこんな悩みを抱えていないでしょうか。

✅ 「面白いアイデアを思いついたけど、果たしてビジネスになるのだろうか?」

✅ 「社会の役に立つことをしたいけれど、どう事業に落とし込めばいいのかわからない」

✅ 「とりあえず頭の中にあることを書き出したいけれど、整理の仕方がわからない」

実は多くの起業家志望者が、この段階でつまずきます。アイデアを持っているだけでは不安ですし、逆に整理しすぎても行動に移せなくなってしまう。そこで役立つのが リーンキャンバス(Lean Canvas) というフレームワークです。

リーンキャンバスは、起業アイデアを「1枚の紙」にまとめて整理できるツールです。シンプルですが、事業の核心部分を的確に浮き彫りにしてくれるので、起業初心者にこそ最適です。

そして学ぶなら、単なる理論ではなく「すでに社会で成功して注目を集めた事例」を当てはめてみるのが一番理解が深まります。今回取り上げるのは、世界的に話題になった 「注文を間違える料理店」 です。

第2章:「注文を間違える料理店」とは?

「注文を間違える料理店」は、2017年に東京で期間限定オープンしたレストランイベントです。特徴はただ一つ。ホールスタッフが認知症の方だということ。

そのため、あなたが「ハンバーグ」を頼んでも「餃子」が出てくるかもしれない。けれど、その「間違い」はコンセプトとして受け入れられています。お客さんは「どんな料理が来るんだろう?」とワクワクしながら待ち、実際に間違いがあっても笑顔で受け止める。

普通なら「サービスのミス」とされることを、逆に「体験価値」に変えたのです。

このユニークな発想はSNSやメディアで一気に広まり、国内外から多くの注目を集めました。その後も各地でイベントが開催され、「認知症への理解を広げる」活動として社会的インパクトを残しました。

つまりこのモデルは、

- 社会課題の解決(認知症への理解促進)

- ユーモラスな体験価値の提供

- 低リスクのイベント型実験

を見事に融合した、稀有な事例なのです。

第3章:リーンキャンバスの概要

ここで一度、リーンキャンバスの全体像を押さえておきましょう。

リーンキャンバスは、アッシュ・マウリャ氏によって提唱されたフレームワークで、スタートアップのための「ビジネスモデル整理シート」とも呼べます。

リーンキャンバスは9つのブロックから成り立っています。

- 課題(Problem)

– 顧客が抱える課題は何か?

- 顧客セグメント(Customer Segments)

– 誰に向けたビジネスか?

- 独自の価値提案(Unique Value Proposition)

– あなたのビジネスならではの魅力は?

- ソリューション(Solution)

– 問題をどう解決するのか?

- チャネル(Channels)

– どの経路で顧客に届けるのか?

- 収益の流れ(Revenue Streams)

– どうやって収益を得るのか?

- コスト構造(Cost Structure)

– 何にコストがかかるのか?

- 主要指標(Key Metrics)

– 成功を測るための指標は?

- 圧倒的な優位性(Unfair Advantage)

– 他社が簡単に真似できない強みは?

この9つを整理すると、アイデアが「単なる思いつき」から「事業プラン」へと進化します。

リーンキャンバス無料テンプレートはこちらから

リーンキャンバスの書き方については次の記事で詳しく紹介しています。

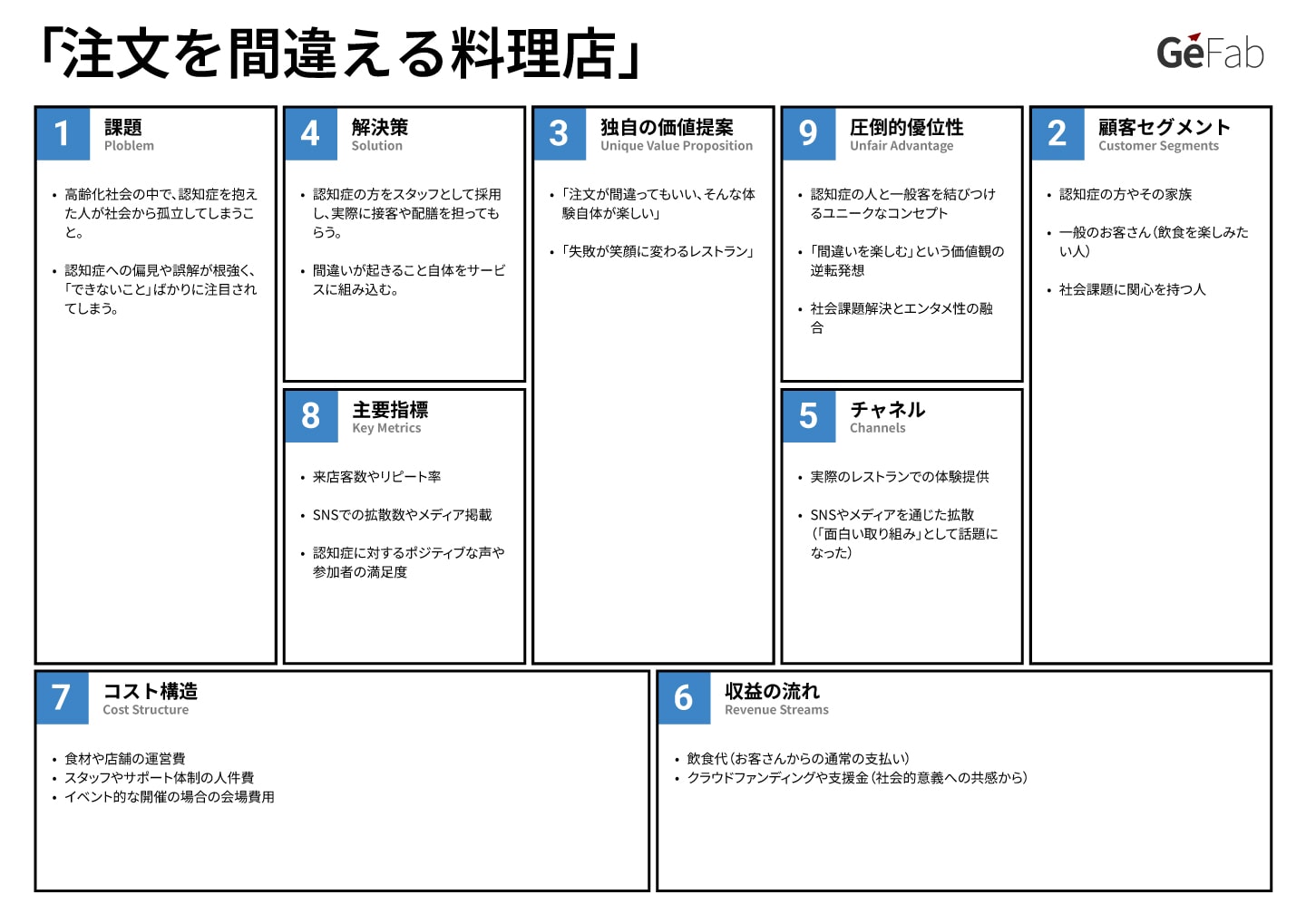

第4章:「注文を間違える料理店」をリーンキャンバスに当てはめてみる

リーンキャンバスは9つの要素で構成されています。ここでは、それぞれを「注文を間違える料理店」の実例に当てはめながら、初心者にもわかりやすく解説していきます。

(1)課題(Problem)

- 高齢化社会の中で、認知症を抱えた人が社会から孤立してしまうこと。

- 認知症への偏見や誤解が根強く、「できないこと」ばかりに注目されてしまう。

💡 社会全体の「認知症に対する理解不足」という大きな課題を、飲食という身近な場に持ち込み、自然に解消しようとした点がユニーク。

(2)顧客セグメント(Customer Segments)

- 認知症の方やその家族

- 一般のお客さん(飲食を楽しみたい人)

- 社会課題に関心を持つ人

💡 「特別な層」だけではなく、一般の食事客を巻き込むことで、社会全体の理解促進につなげている。

(3)独自の価値提案(Unique Value Proposition, UVP)

- 「注文が間違ってもいい、そんな体験自体が楽しい」

- 「失敗が笑顔に変わるレストラン」

💡 普通は「ミス=マイナス」なのに、あえて「ミスを楽しむ」という真逆の発想に変換している。

(4)ソリューション(Solution)

- 認知症の方をスタッフとして採用し、実際に接客や配膳を担ってもらう。

- 間違いが起きること自体をサービスに組み込む。

💡 「完全な正しさ」を追求せず、「間違えること」を体験に変える工夫が斬新。

(5)チャネル(Channels)

- 実際のレストランでの体験提供

- SNSやメディアを通じた拡散(「面白い取り組み」として話題になった)

💡 店舗だけでなく、メディアやSNSで「体験が話題化」することを前提に広がりを設計していた。

(6)収益の流れ(Revenue Streams)

- 飲食代(お客さんからの通常の支払い)

- クラウドファンディングや支援金(社会的意義への共感から)

💡 単なる飲食店の売上に頼らず、「共感」を収益源に組み込んでいたのがポイント。

(7)コスト構造(Cost Structure)

- 食材や店舗の運営費

- スタッフやサポート体制の人件費

- イベント的な開催の場合の会場費用

💡 「常設店舗」ではなく「イベント型」とすることでコストを抑え、挑戦しやすくしていた。

(8)主要指標(Key Metrics)

- 来店客数やリピート率

- SNSでの拡散数やメディア掲載

- 認知症に対するポジティブな声や参加者の満足度

💡 「売上」だけではなく「社会的インパクト(理解や共感の広がり)」を評価基準に置いた。

(9)圧倒的な優位性(Unfair Advantage)

- 認知症の人と一般客を結びつけるユニークなコンセプト

- 「間違いを楽しむ」という価値観の逆転発想

- 社会課題解決とエンタメ性の融合

💡 一度知ると忘れられないインパクトがあり、模倣されても「オリジナルの象徴的事例」として認知される点。

🎯 この章のまとめ

「注文を間違える料理店」は、リーンキャンバスの9つの要素すべてにユニークな工夫があります。特に 「ミスを価値に変える」という逆転の発想 と、「共感を広めるチャネル設計」 が成功の鍵でした。

第5章: なぜ「注文を間違える料理店」は成功したのか?

この事例が大きな注目を集め、世界的に話題になった背景には、ビジネスとして学べる3つの要因があります。

① 社会的意義 × ユーモアの両立

📌 ポイント

- 認知症という“重いテーマ”を、笑いを交えて前向きに体験できる場に変えた

- お客さんは「楽しかった!」と同時に「認知症の人への見方が変わった」と実感できる

✅ なぜ強いのか?

社会課題を扱うビジネスは、どうしても「真面目すぎる」「暗い」と受け取られがちです。ですが、この料理店は「間違えることを楽しむ」という遊び心を加えたことで、参加者が自然に心を開ける雰囲気を作りました。

💡 ヒント

- 自分のアイデアに「笑いや驚き、ワクワク感」を加えられないか考えてみましょう。

- 社会性だけでなく「楽しさ」も同居させると、広く受け入れられやすくなります。

② 小さく試した(イベント型で検証)

📌 ポイント

- 常設のレストランではなく「期間限定イベント」としてスタート

- 会場やメニューを絞り込み、コストやリスクを最小限に抑えた

- 実験的に開催して反応を見ながら改善できた

✅ なぜ強いのか?

新しいアイデアは「本当に受け入れられるのか?」が一番の不安。いきなり大規模投資すると失敗したときにダメージが大きすぎます。この事例では、まずイベントという形で小規模に実施し、参加者の反応を直接観察することができました。

💡 ヒント

- あなたのアイデアも「まずは1日限り」「小さな範囲」で試すことができます。

- イベント、試作品、デモ体験など、MVP(最小実行可能な製品/サービス)で検証してみましょう。

③ 拡散性のあるシンプルなコンセプト

📌 ポイント

- 「注文を間違える料理店」という一言で、誰でもイメージが湧く

- 「面白い!行ってみたい!」とSNSで自発的にシェアされやすい

- メディア記事やテレビ報道でも取り上げやすいストーリー性があった

✅ なぜ強いのか?

現代のビジネスでは「いかに短く伝わるか」が重要です。複雑な説明が必要なアイデアは広まりにくいですが、この事例は「名前だけで内容が伝わる」という強力なキャッチコピーを持っていました。そのため、口コミ・SNS・報道のすべてで広がりやすかったのです。

💡 ヒント

- あなたのアイデアも「一言で説明できる?」と自問してみましょう。

- 名前やキャッチコピーを工夫すると、それ自体が拡散の起点になります。

🎯 この章のまとめ:成功の3要因を自分のアイデアに応用するには?

- 社会性だけでなく「楽しさ」も同居させる

→ 課題解決 × ワクワク感をどう組み合わせるか考える

- 小さく試す

→ イベント・試作品・限定版で反応を検証

- シンプルで拡散しやすいコンセプトにする

→ 「一言で伝わるキャッチコピー」を作る

この3つをチェックリストにして、自分の起業アイデアに当てはめてみると、改善点が見つかりますよ。

第6章:起業アイデアにどう活かせるか?

全体の考え方(まず覚えておくこと)

- 課題を明確にする

→誰の、どんな不便を解決するか

- 小さく試す(MVP)

→ 学んで改善 → 拡大 のループを回す

- 数字(指標)で判断する(感覚で進めない)

→重要指標は3つ程度に絞る。

以下は「リーンキャンバス」の各ブロックを、実務ベースであなたのアイデアに落とし込む手順です。例は「注文を間違える料理店」を想定しますが、どんなアイデアにも使えます。

① 問題(Problem)を掘る:具体化ワーク(30〜90分でできる)

📌 目的

抽象的→具体化。誰がどこで困っているかを「行動で」表現する。

✍️ やること

- 5分観察→5人インタビュー

→対面で短い“共感インタビュー”を行う(以下の質問を使う)

- 観察メモ

→誰が、いつ、何で困り、どんな行動をしているか書く

✅ 簡易インタビュー質問

- 最近、似たような場面で困ったことはありますか?

→直近の具体的な事実を聞く

- そのとき何をした?代替行動は?

→放置・別サービス利用など

- その代替行動は、どの点が一番イヤ/不便でしたか?

→感情を引き出す

- その問題が解決したら、何が変わると思いますか?

👉「注文を間違える料理店」向けの観察ポイント例

- 来店客が「接客の完璧さ」を期待する瞬間(例:注文直後、料理提供時)

- 認知症当事者の振る舞いから生じる“会話のきっかけ”や“笑い”の生まれ方

🎯 成果

問題を「●●が××のときに困る」という1行で書ける状態にする(例:「外食で“サービスの失敗”を経験すると、その店を二度と選ばない」)。

② 顧客(Customer Segments)を定める:ペルソナ化

📌 目的

誰に最初に届けるかを決める(「全部の人」ではなく初期の熱狂者を狙う)。

✍️ やること

- 最初の3つの顧客ペルソナを紙に書く(年齢、居住地、動機、支払い意思)

- 「最初の100人はどこで集めるか」を決める

✅ 例(料理店)

- ペルソナA

→都市部の20〜35歳、SNSで体験を共有したがる。新しい体験に年間3回以上お金を使う。

- ペルソナB

→福祉・教育関係者。学び目的で来る可能性高。

- ペルソナC

→企業のCSR担当(研修目的で団体予約の可能性)

🎯 成果

最初の集客チャネル(例:Instagram広告+NPOメルマガ)を1つ決める。

③ 独自の価値提案(UVP):一行コピーを作る

📌 目的

10秒で伝わる魅力に落とし込む。

✍️ テンプレート(使い方)

- 「[誰に]が、[どういう方法]で、[どんな変化]を得られる。Unlike [他の選択肢]」

✅ 例文

- 「新しい外食体験を求めるあなたが、認知症の方と一緒に“間違いも楽しむ”ことで、笑いと学びを同時に得られる。普通のレストランとは違い、失敗が体験価値になる。」

👉 テスト方法

- ランディングページ見出しを2案作り、SNS広告でCTR比較(数百インプレで判断)。

④ ソリューション(MVP設計):実験プラン(4週間プラン例)

📌 目的

最小限の投資で検証できる形を作る。

✅ 4週間(例)

- Week0

→想定顧客に短いアンケート(Googleフォーム)を流す(関心度・価格感)

- Week1

→MVP設計(90分イベント/食事3品/当事者2名+サポート2名)・会場決定・保険確認

- Week2

→集客(SNS縦動画1本+既存NPOメルマガで告知)・前売りチケット(決済:Stripe)

- Week3

→イベント実行 → アンケート回収・UGC収集・運用メモ作成

- Post

→結果分析(予約率・来場率・NPS・理解変化)→次回の改良案を決定

👉 運営チェックリスト(当日必須):

- 保険加入済み/緊急連絡先一覧/介助役の配置表/テーブル導線図/参加者向け注意カード

⑤ チャネル(集客)と広報:優先順位付け

📌 基本方針

最初は「1つの強いチャネル」に集中、他は後回し。

✍️ おすすめ初動チャネル(事例ベース)

- SNS(短尺動画)×予約LP

→ 即効性が高い

- 既存コミュニティ(NPO、大学、企業研修)

→ 高転換率

- ローカルメディア

→ 信頼獲得

✅ 具体テンプレ(SNS投稿1本)

- 見出し:『間違いが思い出になる夜 — 予約受付中』

- 本文:30秒で説明(問題→体験→CTA)+予約リンク

👉 PRピッチ(メディア向け一文)

- 「認知症の方をスタッフに迎え“注文が間違っても楽しむ”期間限定レストランを開催します。社会課題に気づきを与える体験イベントとして取材歓迎です。」

⑥ 収益と価格設計:簡単な損益分岐の考え方

✍️ やること

- 固定費(会場+保険+最低人件費)÷ 想定客数 = 必要最低単価

- まずは前売り制でキャッシュを確保(ノーショー対策にリマインダーメール)

✅ 例(概算)

- 固定費 150,000円、想定人数 30名 → 150,000 ÷ 30 = 5,000円(これが最低単価の目安)

👉 価格テスト

- 早割 3,500円 / 通常 4,500円 の2段階で販売して反応を見る

⑦ コスト/安全・法務(社会系はここが肝)

📌 必須事項

- 保険(対人・施設)加入

- スタッフの同意書/家族の同意(当事者がいる場合)

- 緊急時の動線・連絡フロー(医療連携の確認が必要なら事前に)

- 個人情報・肖像権(UGCを使うなら事前同意を得る)

✍️ 提携先候補

地元のNPO、介護施設、医療機関。事前に覚書(MOU)を作ることで信頼性が高まる。

⑧ 主要指標(Key Metrics):何を毎週見るか

📌 優先度の高い3指標(MVP期)

- 予約→決済コンバージョン率(LP訪問→購入)

- 来場率(購入→来場)

- 体験の質:NPS(または満足度)+「認知症に対する理解変化」スコア(前後比較)

👉 判断ルール(例)

- 予約CVR < 3%:LP/コピー見直し

- 来場率 < 70%:リマインド改善(SMS/メール)

- NPS < 20:体験演出を抜本改善

⑨ 圧倒的優位性(Unfair Advantage):育て方

📌 作るべき資産

- 関係資産:NPO・医療者・支援者ネットワーク(文書化)

- 運用資産:スタッフ研修マニュアル、危機対応マニュアル(テンプレ化)

- ブランド資産:顧客のUGC・メディア露出のアーカイブ

👉 小さな始め方

1回目のイベントで得た「運用メモ」を即マニュアル化しておく(これが他者参入時の差になる)。

よくある失敗と対策

- 失敗1:全部自分でやろうとする

→ 対策:業務を3つに分け外注・提携する

- 失敗2:安全を後回しにする

→ 対策:イベント前に必ず外部監修を受ける(NPO/医療)

- 失敗3:指標が多すぎて手が回らな

→ 対策:最初は指標3つに絞る

リーンキャンバス記入ガイド

- 課題:

- 顧客(最初の3ペルソナ):

- UVP(1行):

- ソリューション(MVPでやること:3点):

- チャネル(最初に使う1つ):

- 収益(価格×最小来場数):

- コスト(固定/変動):

- 指標(週単位で見る3つ):

- 優位性(真似されにくいもの):

リーンキャンバスの無料テンプレート(PDF)をダウンロードできます。

イベントMVP:当日運営チェック(必須)

- 保険加入:はい / いいえ

- 参加者同意書:テンプレ準備済み / 未

- 介助スタッフ(人数):

- 緊急連絡先(表):完備 / 未

- UGC使用同意:取得方法(チェックボックス/口頭録音)

行動プラン(今日できること)

- 30分で上のミニ・リーンキャンバスを埋める。

- 5人に短いインタビューを実施し「問題」を1文にする。

- 4週間プランを採用して小さなイベントを予約(会場+保険)。

やってみてデータ(予約率・NPS・UGC数)が取れたら、その結果を持って次の改善を決めます。学びは即資産(マニュアル・数値)にしてください — それが「真似されにくくする」第一歩です。

第7章: まとめ

「注文を間違える料理店」の事例を通して、リーンキャンバスを使ったアイデア整理や分析を見てきました。改めて振り返ると、この事例から学べるポイントはとてもシンプルです。

- 社会性 × 楽しさ を掛け合わせると、人の心に届く

- 小さく試す(MVP) ことで、リスクを抑えながら実験できる

- シンプルで伝わりやすいコンセプト が広がりを生む

これらは、あなたがこれから起業アイデアを形にしていくうえで、そのまま応用できる原則です。

あなたがが次にすべきこと

起業と聞くと「大きな資金調達」「完璧なビジネスプラン」「大規模な準備」が必要だと思いがちですが、実際には小さな一歩からで大丈夫です。

📌 例えば、次のように始められます。

- 自分のアイデアをリーンキャンバスに書き出してみる

→ 紙1枚で整理するだけで、頭の中のモヤモヤがクリアになります。

- MVP(小さな実験)を考えてみる

→ 1日限りのイベント、試作品、SNSでの簡易アンケートなどで十分です。

- 一言で伝わるキャッチコピーを作る

→ 誰かに説明したときに「面白そう!」と返ってくるか試してみましょう。

最後に

「いつか起業したい」と思っているだけでは、なかなか前に進めません。

ですが、リーンキャンバスを1枚書くだけなら、今日の夜からでも始められます。

✍️ まずは あなたの頭の中にあるアイデアをリーンキャンバスに落とし込んでみてください。

完璧じゃなくて大丈夫です。むしろ、間違いだらけでも構いません。

「注文を間違える料理店」も、最初は「うまくいくのかな?」という実験から始まりました。

起業の第一歩は「書いてみる」「試してみる」こと。

そこから学びが生まれ、仲間や共感が広がり、やがてビジネスに育っていきます。

あなたのアイデアにも、きっと「誰かの心を動かす力」があります。

その一歩を今日から踏み出してみませんか?

次の一歩を踏み出したいあなたへ

もし「自分のアイデアをリーンキャンバスに落とし込んでみたいけど、うまく整理できない…」と感じるなら、ひとりで悩む必要はありません。

私たちは MVP相談・MVP開発支援 を行っています。

- アイデアを一緒に整理してリーンキャンバスに落とし込む

- 小さな実験(MVP)を設計して、実際に検証できる形にする

- 失敗を減らしながら、成功の確率を高める

「アイデアはあるけど、何から始めればいいか分からない」

「リーンキャンバスを書こうと思ったけど、手が止まってしまった」

そんな方こそ、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

▶️ [無料相談はこちらから]