「ZOZOのビジネスモデルをリーンキャンバスで徹底分析!あなたの起業アイデアに活かす方法|最新ビジネスデータ付事例」

リーンキャンバス

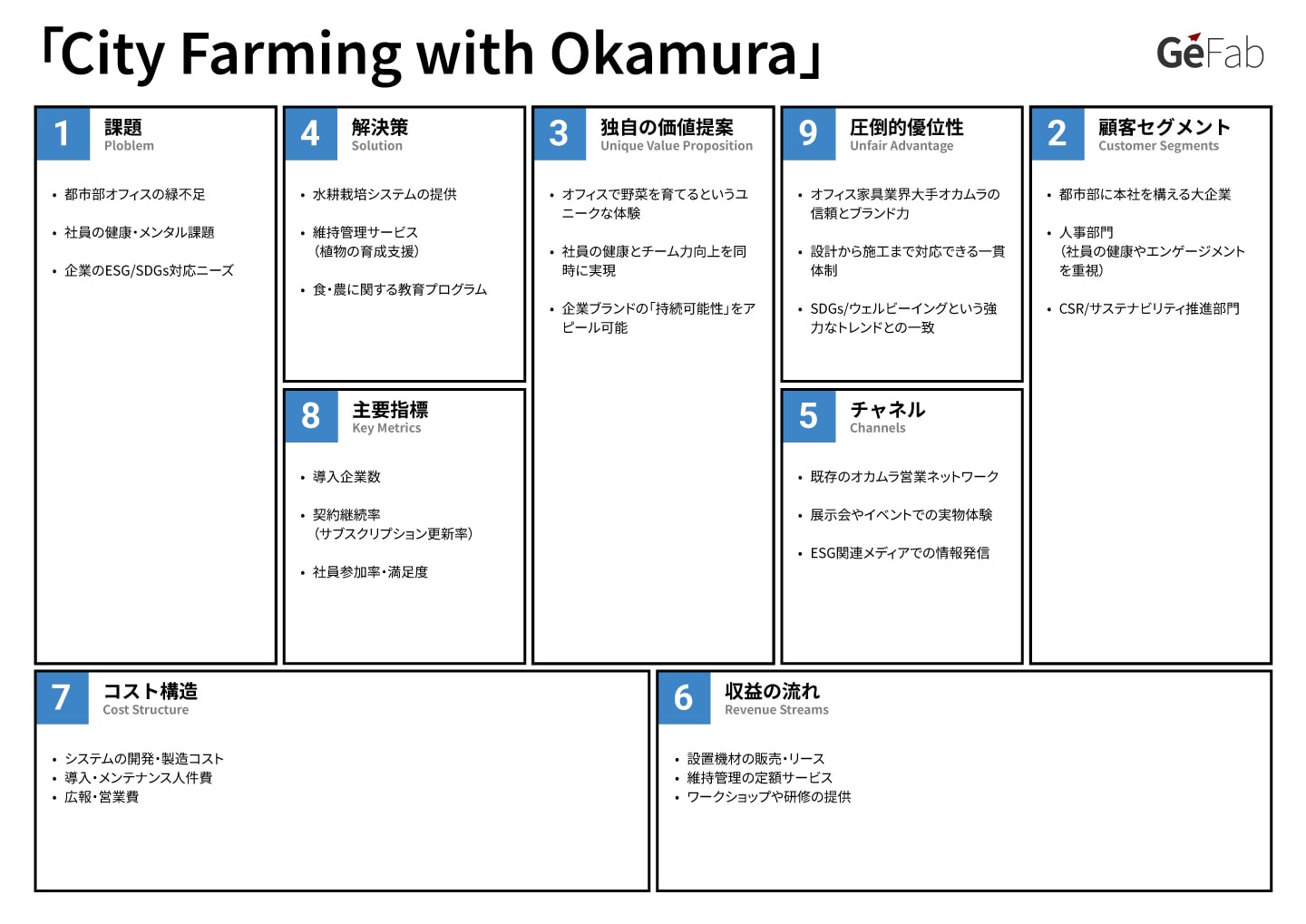

【事例解説】リーンキャンバスで学ぶ起業アイデア発想法|City Farming with Okamura

Contents

もしあなたが「起業アイデアはあるけど、整理の仕方がわからない」と感じているなら、まず試してほしいのがリーンキャンバスです。

ビジネスを始めるとき、頭の中にたくさんの要素が浮かびますよね。

これを整理せずに進むと、途中で迷ったり、相手に説明できなかったりしてしまいます。

そこで役立つのが、1枚でビジネス全体を可視化できるリーンキャンバス。特に、実際にうまくいっている事例をモデルにすると理解が一気に深まります。

今回取り上げるのは、オフィス家具メーカーの大手「オカムラ」が展開している City Farming with Okamura(シティファーミング)。

都市型農業をオフィスに取り入れるユニークなソリューションとして注目されているこのビジネスを、リーンキャンバスに落とし込んで徹底的に分析していきます。

「City Farming with Okamura」は、オフィスや都市空間の中に小さな農園を設けるという新しい取り組みです。

従来、オフィスと農業はまったく別の領域にありました。オフィスは効率や生産性を求める空間であり、農業は自然や土に触れる活動です。その二つを掛け合わせたのがこのサービスです。

つまり、「働く人の体験を変える」と同時に、「企業の社会的評価を高める」一石二鳥の仕組みなんです。

リーンキャンバスとは、アッシュ・マウリャ氏が提唱した「1枚で書けるビジネスモデル設計図」です。

スタートアップや起業初期に特化したツールで、短時間でアイデアを整理し、課題と解決策を見える化できます。

この9つを書き出すだけで、自分のアイデアの強み・弱み・実現可能性が一目でわかります。

リーンキャンバス無料テンプレートはこちらから

リーンキャンバスの書き方については次の記事で詳しく紹介しています。

では、いよいよ「City Farming with Okamura」をリーンキャンバスに落とし込んでみましょう。

City Farming が解決しようとした課題は以下の通りです。

💡 つまり、「社員体験を改善したい」+「社会的評価を高めたい」企業が顧客です。

💡 「働く場所そのものが学びと体験の場になる」点が最大の価値です。

💡 ただ機械を売るだけではなく、体験と学びをパッケージ化しています。

💡 BtoBに特化した営業チャネルを活用しています。

💡 「モノの売り切り」ではなく、「体験型の継続サービス」が軸です。

💡 特に「継続サポートの体制構築」が大きなコスト要素です。

💡 収益だけでなく「社員体験の質」が成功の指標になっています。

💡 後発が簡単に真似できない強みを持っています。

📌 ポイント

植物は“置物”ではなく“変化する存在”。芽が出て伸び、色づき、収穫できる――このちいさな変化が、職場の空気をやわらげます。

✅ 具体例

💡 通る人が多い場所/待ち時間が生まれる場所に置くと、自然と会話のきっかけに。

📌 ポイント

水やり・収穫・片付けなど“5〜10分で終わる当番”は、負担にならず、でも共同体験になります。

✅ 具体例

💡 当番表は“ゆるく固定”。急用で抜けても他の人が代われる運用に。

📌 ポイント

自分で収穫した葉物を食べると、野菜の鮮度や食の話題が自然と増えます。

✅ 具体例

💡 難しい栄養学の講義より、“一口の体験”を毎週つくる方が定着します。

📌 ポイント

外から見えづらい“働きやすさ”は、写真と短いストーリーで伝えると強い。

✅ 具体例

💡 季節ごとに“映える瞬間”(芽出し・初収穫・色づき)を撮っておく。

📌 ポイント

はじめは1ユニットで十分。成功パターン(置き場所/当番/収穫の使い道)が見えたら、増設すればよい。

✅ 具体例

💡 拡大は“声が上がった場所から”。自走するチームが生まれやすい。

📌 ポイント

窓際・柱まわり・複合機の横など、使いにくい隙間が“目的地”になります。

✅ 具体例

💡 手が届く高さ・袖が当たらない奥行き・こぼしても拭ける床材を選ぶ。

📌 ポイント

効果は感覚だけでなく簡単な数字で追えます。

✅ 測り方の例

💡 最初の3か月は“Before/After”を同じ設問で聞くと変化が見えます。

「City Farming with Okamura」の事例は特殊な業界の話に見えるかもしれません。

でも本質はシンプルです。

「社会が抱える問題」を「わくわくする体験」に変え、そこから収益につなげた。

あなたのアイデアも、この流れを意識すればぐっと整理しやすくなります。

いきなり「大きな社会課題」を狙う必要はありません。むしろ、自分や周りの人が感じている不便や不満の方がヒントになります。

✅ 書き出しの例

📌 City Farming の場合は「オフィスに緑がなくて味気ない」「社員が疲れている」でした。

「みんなのため」だとアイデアはぼやけます。 “具体的な誰か”を決めることが大事です。

✅ 考えやすい枠

📌 City Farming の場合は「大企業のオフィス・人事部門やCSR担当者」でした。

ただ「便利なモノ」ではなく、“ちょっとした感動”がある体験にすると差別化できます。

✅ 例

📌 City Farming の場合は「野菜が育ち、収穫して食べる」という体験。単なる栽培機器販売とは違います。

「どうやってお金をもらうか?」を最初にシンプルに決めておくと行動が早くなります。

✅ よくあるパターン

📌 City Farming は「販売+レンタル+維持管理サービス(サブスク)」の組み合わせ。

あなたのアイデアでも「まずは売り切りで試す/将来的にサブスクにする」と決めるだけで十分です。

大がかりに始める必要はありません。1日でできるミニ実験”をしてみましょう。

✅ 実験アイデア例

📌 City Farming も、最初は1つのオフィスで試し、その成果を見せて広げています。

感覚だけではなく、小さな数字で判断すると冷静になれます。

✅ 使えるシンプルな指標

📌 City Farming も「参加率」「満足度」「契約継続率」などを追っていました。

「他のサービスでも代わりがきく」と思われると続きません。そこで、あなただけの強みを見つけましょう。

✅ 見つけ方

📌 City Farming の強みは「オカムラというブランド」と「オフィス空間の専門性」でした。

これをメモ帳に書くだけで、あなたのアイデアは“頭の中の妄想”から“動ける計画”に変わります。

City Farming から学べるのは「社会課題」×「体験価値」×「収益モデル」の組み合わせ。あなたのアイデアも、この3つを1枚のリーンキャンバスに落とせば、すぐに動き出せます。

リーンキャンバスの無料テンプレート(PDF)をダウンロードできます。

リーンキャンバスは、ただのフレームワークではありません。

成功事例を学びながら使うことで、あなたのアイデアが「現実的なビジネスモデル」へと進化します。

City Farming with Okamura の事例は、

この3つを高いレベルで実現している好例です。

もしあなたが「自分のアイデアをどう形にすればいいか悩んでいる」なら、まずはリーンキャンバスで整理してみましょう。

そして、一歩先に進みたいと感じたら、MVP開発やビジネスモデル相談を検討してください。小さな実験から始めることで、あなたのアイデアは確実に進化します。

もし「自分のアイデアをリーンキャンバスに落とし込んでみたいけど、うまく整理できない…」と感じるなら、ひとりで悩む必要はありません。

私たちは MVP相談・MVP開発支援 を行っています。

「アイデアはあるけど、何から始めればいいか分からない」

「リーンキャンバスを書こうと思ったけど、手が止まってしまった」

そんな方こそ、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

あなたのビジネスの第一歩を、安心して踏み出すお手伝いをいたします。

Keyword Search

キーワード検索