「ZOZOのビジネスモデルをリーンキャンバスで徹底分析!あなたの起業アイデアに活かす方法|最新ビジネスデータ付事例」

リーンキャンバス

リーンキャンバス事例で学ぶ成功の秘訣:獺祭から起業アイデアを磨く方法

Contents

「起業アイデアはあるけれど、どう整理したらいいのかわからない」

「成功しているビジネスモデルを参考にしたい」

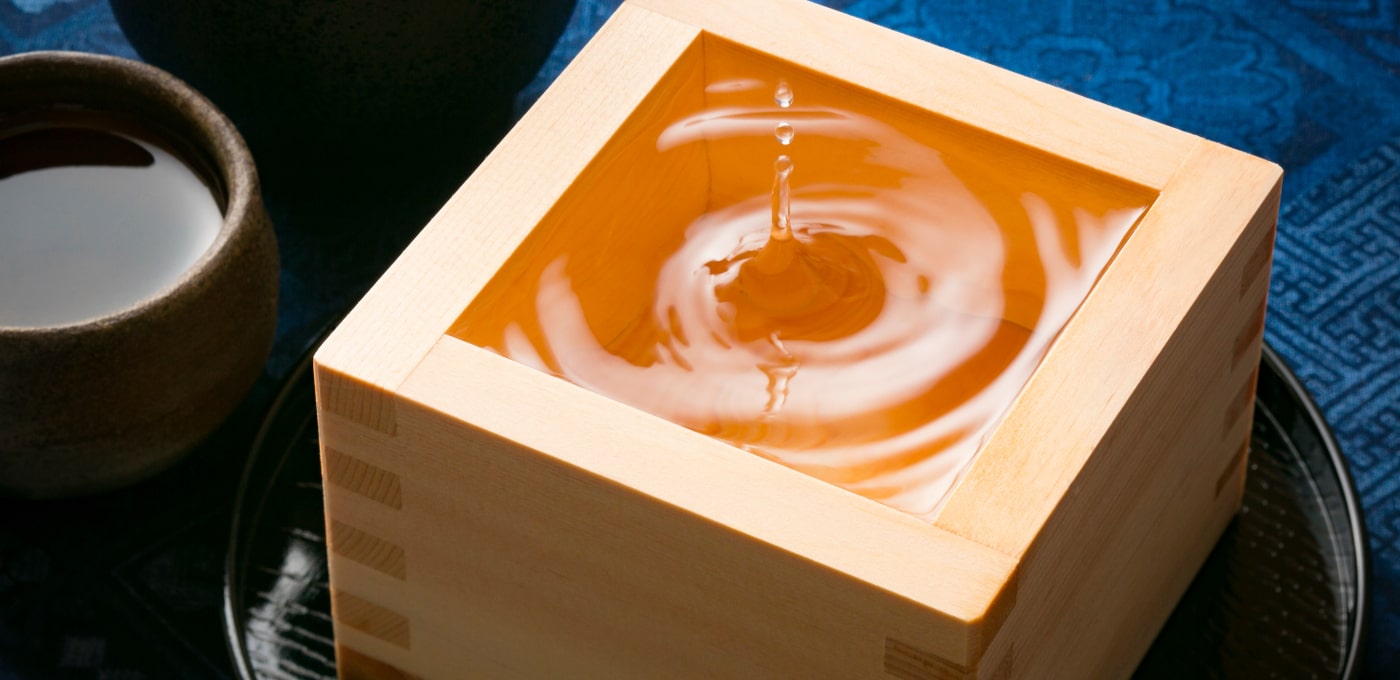

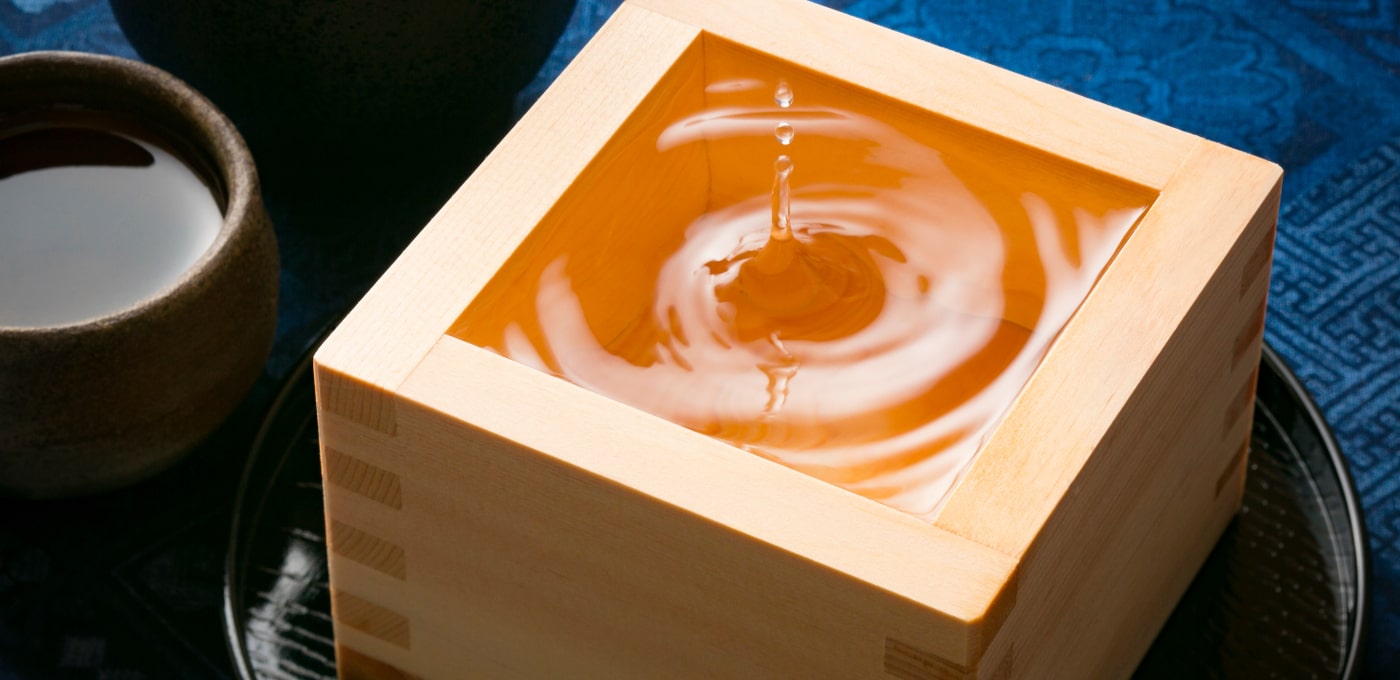

もしあなたがそう思っているなら、今回ご紹介する「獺祭」の事例は大きなヒントになります。

なぜなら、獺祭は一地方の小さな酒蔵から始まり、倒産寸前から復活して、いまや「日本酒業界のアップル」とまで呼ばれる存在に成長したからです。伝統的な産業でありながら、最新のビジネス思考を取り入れ、世界中にファンを持つブランドになったのです。

そして、その成功の要因を整理するフレームワークとして最適なのが「リーンキャンバス」。1枚のシートに「誰に」「どんな価値を」「どう届けるのか」をまとめられるツールです。

この記事では、獺祭のビジネスモデルをリーンキャンバスに落とし込みながら、あなたの起業アイデアに応用できるポイントを解説していきます。

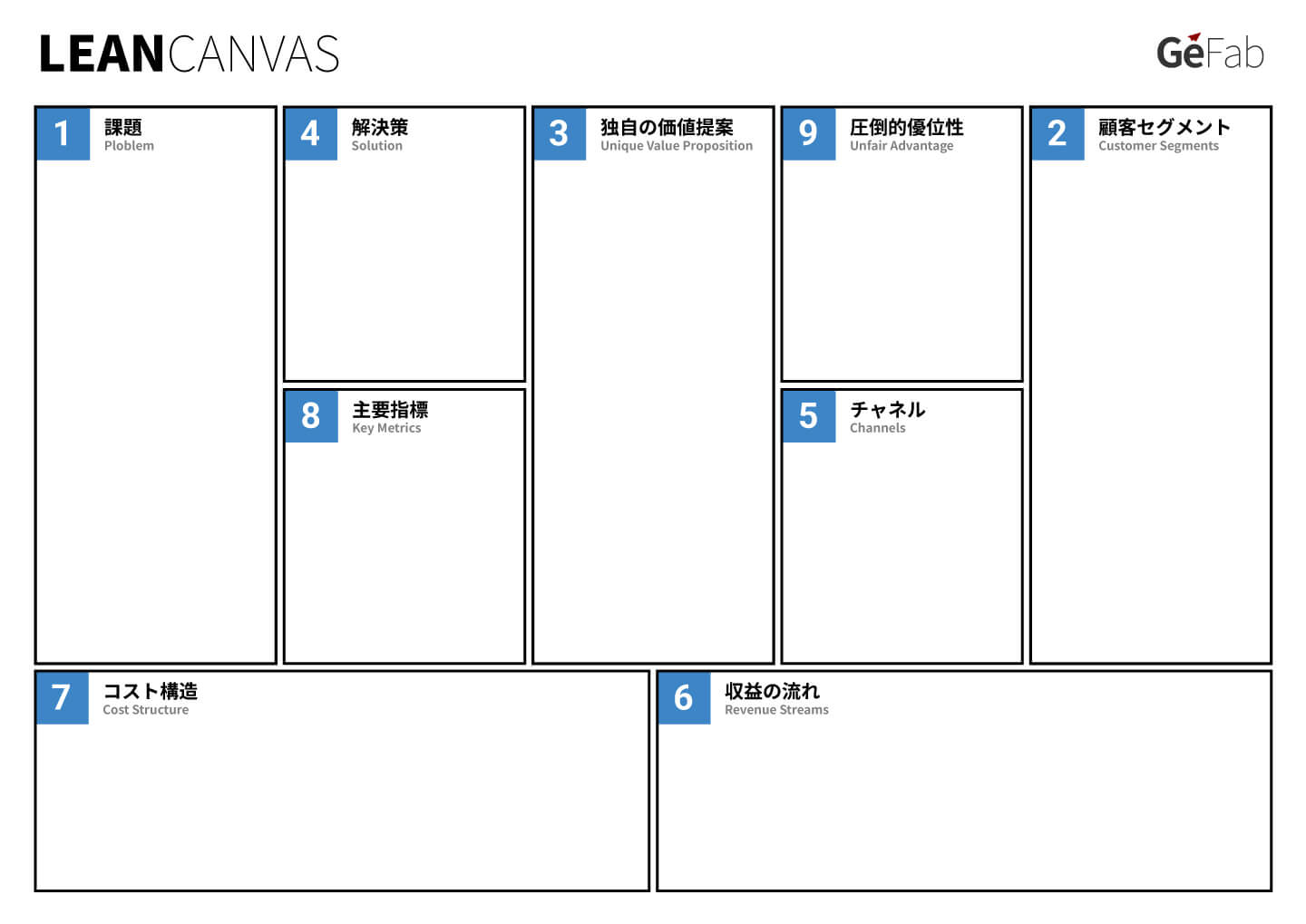

まずはベースとなるリーンキャンバスについて、軽くおさらいをしておきましょう。

リーンキャンバスは、アッシュ・マウリャ(Ash Maurya)が提唱したビジネスモデルを1枚で整理するためのフレームワークです。もともとエリック・リースの「リーンスタートアップ」思想をもとに発展したもので、スタートアップや起業初期の事業検討に特に適しています。

特徴はシンプルさ。

9つの要素を1枚にまとめるだけで、あなたのアイデアが「誰のために」「どんな課題を」「どうやって解決するのか」が見えてきます。

これらを埋めていくことで、事業が「誰に」「どんな価値を」「どうやって」届け、「どう収益化するか」まで整理できます。

特にスタートアップにとっては、「本当に顧客がいるのか」「収益は見込めるのか」を早い段階で検証できるのが大きなメリットです。

リーンキャンバスの無料テンプレート(PDF)をダウンロードできます。

リーンキャンバスの書き方については次の記事で詳しく紹介しています。

まずは、獺祭というブランドについて整理しておきましょう。

獺祭を生んだのは、山口県岩国市にある旭酒造。もともとは地方の小さな酒蔵で、長い間経営不振にあえいでいました。バブル崩壊後の日本酒業界は需要縮小が続き、国内市場は斜陽産業とみなされるようになっていました。

そんな中で旭酒造は、大胆な方向転換を決断します。それが「純米大吟醸に特化する」という戦略です。普通は地元の人に広く飲んでもらうために様々な種類を造るのですが、旭酒造は思い切って「最高品質の純米大吟醸だけ」に絞り込んだのです。

さらに最新鋭の設備を導入し、杜氏(ベテラン職人)に頼るのではなく、データとチームによる安定的な品質管理を徹底しました。その結果、「獺祭」はただの酒ではなく「贈り物にふさわしい高級ブランド」として認知され、全国的な人気を獲得します。

やがてその評判は海外にも広がり、ニューヨークやパリの高級レストラン、ワインショップでも扱われるようになりました。いまや「日本酒といえば獺祭」と世界で語られるほどになっています。

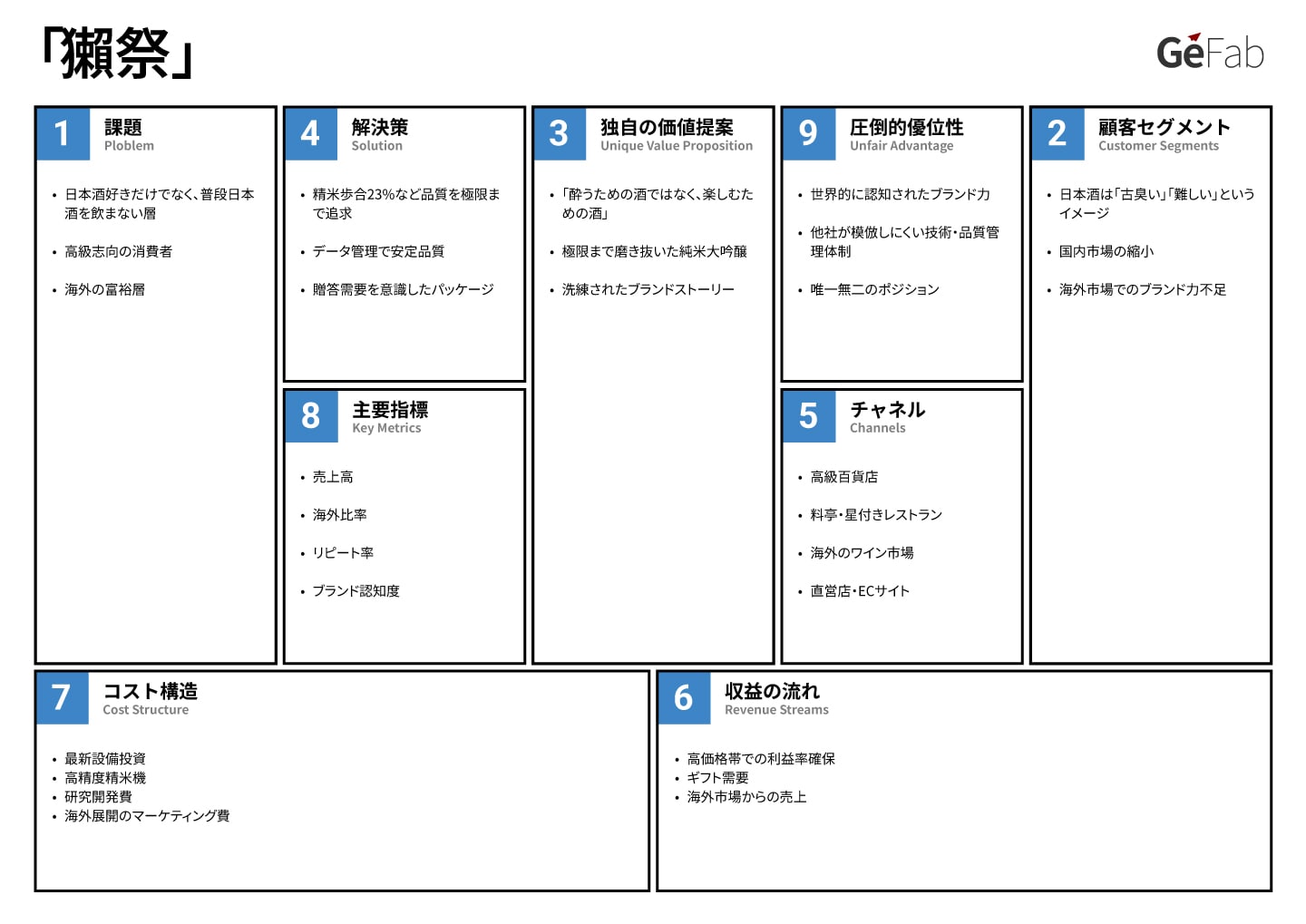

この背景を知ると、獺祭の戦略はまさにリーンキャンバスで整理できる「お手本事例」だとわかります。

💡 獺祭の着眼ポイント

従来の「日本酒ファン」ではなく、「ワインやシャンパンを楽しむ層」 を顧客として想定した。これにより市場が一気に拡大。

💡 獺祭の着眼ポイント

顧客が本当に困っていたのは「どれを選べばいいかわからないこと」や「安定して美味しい酒がないこと」。ここを解消すれば、日本酒の敷居が下がると考えた。

💡 獺祭の着眼ポイント

ただの酒ではなく「人生の大事なシーンにふさわしい一本」というポジショニングをした。結婚式・贈答・記念日など特別な場面に選ばれる価値を打ち出した。

💡 獺祭の着眼ポイント

日本酒の世界では「精米歩合を極限まで削る」という発想は異例。「技術と設備を駆使して最高を目指す」という、モノづくりの真剣さを解決策に据えた。

💡 獺祭の着眼ポイント

スーパーや居酒屋ではなく、「高級の文脈に乗る場所」 を販売チャネルに選んだ。ワインショップやフレンチレストランに置かれることでブランド格が上がった。

💡 獺祭の着眼ポイント

あえて安売りはせず、「高価格帯でも売れる仕組み」 に集中。ギフト需要を重視したことで、1本単位ではなく「まとめ買い」されるモデルを確立。

💡 獺祭の着眼ポイント

一般的な酒蔵はコストを抑えがちだが、獺祭は逆に**「徹底的に投資」**。これが品質とブランド価値につながり、結果的に高価格でも売れる体制をつくった。

💡 獺祭の着眼ポイント

単なる販売本数ではなく、「リピート率」と「海外比率」 に注目。これにより「一過性のブーム」ではなく「継続的なブランド成長」を測れるようにした。

💡 獺祭の着眼ポイント

杜氏(職人)に依存しないシステム化された品質管理こそ、他社が真似できない強み。さらに「獺祭」というわかりやすく印象的なブランド名も優位性となった。

獺祭がなぜここまで成功したのか?

ポイントを4つに分けて、できるだけシンプルに解説していきます。

普通の酒蔵は「安いものから高いものまで、幅広いお酒をそろえる」やり方をしていました。ところが獺祭は、その逆を選びました。

「うちがつくるのは最高級の日本酒だけ。他はやらない」

この割り切りがとても大きなポイントです。幅広いお客さんを狙うのではなく、「最高のものを求める人」にだけ集中したからこそ、ブランドとしてのイメージがはっきりしました。

つまり、「獺祭=特別なお酒」という位置づけが確立できたのです。

日本酒の世界では、杜氏(とうじ)と呼ばれるベテランの職人の腕前がとても重要でした。ですが、職人の経験や勘に頼ると「今年の味と去年の味が少し違う」ということが起きやすいのです。

獺祭はここに新しい工夫をしました。コンピューターや最新の設備を導入し、温度や時間を細かく管理することで「いつ買っても同じ美味しさ」を提供できるようにしたのです。

これによって「味の安定感」という信頼を獲得しました。日本酒が初めての人にとっても「安心して選べる酒」になったのです。

獺祭には「小さな酒蔵が倒産寸前から復活して、世界に挑戦するようになった」という物語があります。これはただの宣伝ではなく、多くの人が共感できるストーリーです。

人は商品そのものだけでなく、その背景にある「物語」に惹かれます。

たとえば、「大変な状況を乗り越えて作られたお酒」だと聞くと、自然と応援したくなりませんか?

獺祭は、このストーリーをうまく伝えることで「飲むだけの酒」ではなく「応援したい酒」「贈りたい酒」へと進化しました。

日本では日本酒を飲む人が年々減っていました。普通なら「国内でのシェアをどう伸ばすか」と考えがちですが、獺祭は視点を変えました。

「日本で売れないなら、世界に出ればいい」

実際、ワインやシャンパンを楽しむ文化がある国では「日本酒は新しい体験」として歓迎されました。しかも、品質にこだわっていたため、海外でもすぐに「高級品」として認められたのです。

このように、国内市場に依存せず、早い段階で海外展開を進めたことが大きな成功につながりました。

この4つが、獺祭を「地方の小さな酒蔵」から「世界ブランド」に押し上げた大きな要因です。

📌 何をするか

幅広く売るのではなく、「特定の人が『これは買いたい』と思う一番良いもの」を作る。獺祭は「純米大吟醸という最高品質」に絞ることで、ブランドがわかりやすくなりました。

✍️ 今日できる行動(3ステップ)

📝 テンプレート(価値提案)

「(誰に)にとって、(あなたの商品)は(どんな価値)を提供します。」

💡 例

「贈り物を探す30〜40代の会社員にとって、○○は『開けた瞬間に感動する上質な体験』を届けます。」

👉 チェックポイント

📈 測るべき指標

📌 何をするか

個人の経験だけに頼らず、誰が作っても同じ品質にできる仕組みを作る。獺祭は温度管理や精米など工程を徹底して再現性を出しました。

✍️ 今日できる行動(3ステップ)

📝 簡単なフォーマット

👉 チェックポイント

📈 測るべき指標

📌 何をするか

単なる商品の説明で終わらせず、「なぜそれを作るのか」「誰が作るのか」という背景(ストーリー)を伝える。獺祭は「復活」「挑戦」の物語で共感を得ました。

✍️ 今日できる行動(3ステップ)

💡 伝え方のコツ

👉 チェックポイント

📈 測るべき指標

📌 何をするか

国内だけに頼らず、あなたの価値が評価される別の市場を早めに探す。獺祭は国内縮小を見越して海外へ出ました。

✍️ 今日できる行動(3ステップ)

💡 低コストテスト例

👉 チェックポイント

📈 測るべき指標

実行のコツは「全部をいきなりやらない」こと。小さな実験を繰り返して仮説を検証します。

✍️ 5ステップで動く短期プラン(2週間)

💡 ミニ実験(すぐできる例)

🌀 よくある失敗(初心者が陥りやすい点)

👉 防止策

小さく早く検証し、数字で判断する習慣をつける。

この記事では、獺祭のビジネスモデルをリーンキャンバスで整理し、さらに成功要因を分析してきました。

伝統産業に属しながらも、獺祭は「高付加価値戦略」「テクノロジー導入」「ブランドストーリー」「海外展開」という4つの武器を持つことで、世界的ブランドに成長しました。

あなたの起業アイデアも、リーンキャンバスに書き出して整理すれば「何が強みなのか」「どこに勝機があるのか」が見えてきます。

まずは紙1枚に書き出すことから始めてみませんか?

リーンキャンバスの無料テンプレート(PDF)をダウンロードできます。

もし「自分のアイデアをリーンキャンバスに落とし込んでみたいけど、うまく整理できない…」と感じるなら、ひとりで悩む必要はありません。

私たちは MVP相談・MVP開発支援 を行っています。

「アイデアはあるけど、何から始めればいいか分からない」

「リーンキャンバスを書こうと思ったけど、手が止まってしまった」

そんな方こそ、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

あなたのビジネスの第一歩を、安心して踏み出すお手伝いをいたします。

Keyword Search

キーワード検索